義村一仁君追悼特集に寄せて

2018.09.03

最愛の息子・一仁に捧ぐ

父 義村真人

誕生から幼稚園卒園

平成元年12月23日、君は誕生しました。

父と母が結婚して13年目にして授かった宝です。3歳の時「一仁はお父さんの宝物」と言ったら「僕は人間だよ、物じゃないよ」と返したのでそれから物を取ることにしました。

君は決して身体が丈夫ではなかった。よく熱を出しました。父も母も仕事上、その当時は宿直・夜勤があり月の半分近くはどちらかがいませんでした。そんな君の側にずっとついていてくれたのはおじいちゃん・おばあちゃんでした。君は祖父母から昔話を聞き、本を読んでもらうのをとても楽しみにしていました。たくさんの本を読んでもらい、3歳を過ぎたころには、「古事記物語」(ポプラ社 古典文学全集)を読んでもらって神話に興味を持ち、父や母が帰宅するのを待ち構えて、楽しそうに自分の言葉で説明してくれました。

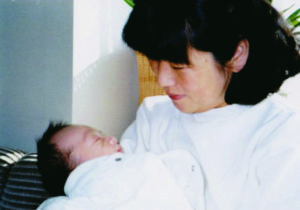

(一仁を抱く母・禮子)

(3歳.11歳位の間、祖父母に読んでもらった神話や古事記)

3歳児健診は受けていたが、視力がだんだん落ちてきていることに気づくのが遅れてしまいました。幼稚園入園前の健康診断で指摘されました。視神経が周辺の骨で圧迫されつつあると判明し、大学病院に入院することになりました。平成7年5月でした。

(100日祖父母と)

(1歳一升もちを背負う)

(1歳9ヶ月)

(指を2本立て2歳をアピール)

(2歳誕生日 プレゼントをもらって)

( 3歳7ヶ月 新聞を読む)

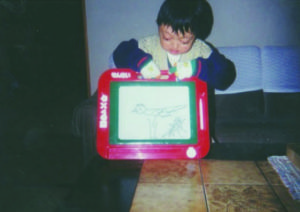

(4歳3ヶ月 鳥の絵を描く)

君は父から説明を受け、納得の上入院し手術を受けました。正直に本当のことを話さないと承知しない君であることはよくわかっていました。

手術前の「僕は目が良く見えるようになりたいから頑張る」に涙が止まりませんでした。

視神経を圧迫しないための手術。手術日は長いながい一日でした。

※入院中の会話

父「一仁、手術の後、お父さん、お母さんずっと待っていたのにどうして呼ばなかったの?」

一仁「先生も看護婦さんもいたし、お父さん、お母さん来ても何もできないでしょ。だから呼ばなかった」

別の日、

母「一仁、頭痛いのに、お母さん代わってあげられなくてゴメンネ」

一仁「お母さんと一仁は別でしょ。代われないし、代わったらお母さんが痛いから いいよ!」

これらは父の日記から転記している(以後も同じ)が、書きながら涙が止まりません。

入院は2ヶ月。よく頑張った。進行だけは止められたと信じています。

10月13日 初めての幼稚園。条件は家族誰かが付き添っておくことでした。楽しく登園していましたが、次の難問は小学校入学でした。地域の小学校、盲学校と何度も協議した結果、普通校は当時の状況から無理があると判断、視力回復時点で転校することにして盲学校を選択しました。

(6歳 卒園式)

3月15日 卒園式

卒園文集の中の、1.大きくなったらなにになりたい? の欄に「本を書く人」と回答しました。

平成8年度(1996年度)

小学部 1年生

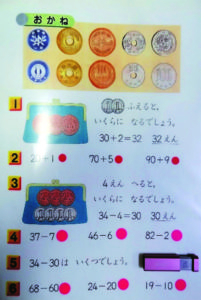

「一仁お勉強好き 一杯する 楽しい…」と張り切っていたが、手術のダメージがまだ残っており、体調がすぐれず欠席がちの一年となりました。当時はまだ高価であったカラーコピーで、教科書の拡大版を無償で作成して下さった富士通さんには感謝しています。

平成9年度(1997年度)

2年生

5月 将来の学習効率面で、学校から点字授業を勧められ熟慮の末お願いした。将来の転校のことも考慮し、家では墨字(点字に対するもので、通常の文字…ひらがな・カタカナ・漢字…)を教えることにした。祖父が担ってくれました。

9月 父との会話の中で、君は「人は実力(勉強)でない、人はやさしさと心だよ」と言った。

10月 地元小学校との初めての交流会に行きました。

11月 交流先の先生が音楽会参加に向けて、特訓に2度来宅。音楽発表会では無事役割をUSBメモリーこなしました。地域の友達との交流で数々の貴重な体験が出来ました。

(富士通さんによって提供されたA3判の拡大教科書)

平成10年度(1998年度)

3年生

7月 岡山シンフォニーホールでの本格的なクラシックコンサートに連れて行った。開場前には小学生らしき子は見当たらなかったので、入場許可されるかどうか、少し心配したが笑顔でチケットを切ってくれました。床に足が届かないので椅子に正座して、休憩を挟んで2時間熱心に聴き入っていた。少し大人になったような満足気な表情の君がいました。

7月 祖父と散歩中、他の子にからかわれた。後で聞くと「別に」と言う。「僕の眼は大きいし、出てるから、本当の事だから『別に』だよ」「僕より小さい子が言うのはいいけど、大きい子だったら腹が立つ」と。家族が知らないところでも頻繁にあったに違いないが、家族が悲しむようなことは決して言わない君でした。幼い時からずっとそうでした。

2月 校外学習で岡山県立博物館へ行った。博物館では大学生のグループと前後して歩き、学生引率の先生から学生への質問に横から答えてしまった。呆気にとられた先生が「君は大人か?子どもか?」「見ればわかるでしょ 子どもに決まってるでしょ」「君はどこから来たの?」「無の世界」 皆無言になり、話は止んだとのことでした。

(上:父と一緒に作った恐竜 下:母と一緒に大好きな馬に乗る)

平成11年度(1999年度)

4年生

父と一緒に庭に池を作る計画をし、6月から取り掛かった。容積1.2立方メートルとしたので実際にはその倍の土を2人で掘った。外枠を作り鉄筋を組み内枠を作り終えたのはクリスマスの翌日であった。大晦日、東京から帰ってきた従妹たちとコンクリートを流し込んだ。君の充実感と満足感がありありと分かりました。正月明け二人で型枠を外し、土を埋め戻して完成。春休みに鯉を放した。この1年で少し身体が丈夫になりました。

学級通信の中に『最近ダジャレが増えていますが…みんなに気づかれなくても頑張ろう!』とありました。落語が大好きな君でした。

(半年かけて庭に作った池が完成)

平成12年度(2000年度)

5年生

2月 校外学習で山陽放送へ行った。看板アナウンサーの濱家さんが玄関まで迎えにきてくれました。その他、レギュラーアナウンサー2名、技術スタッフも数名加わり大歓迎でした。いきなり生放送に出たり、濱家さんとのトークが収録され、後日放送されました。濱家さんとのトーク、掛け合いはなかなかのものでした。

(山陽放送に出演)

平成13年度(2001年度)

6年生

点字の両手読みを始めました。読書効率が上がり将来きっと役に立つとのことでした。

10月 修学旅行(京都・大阪)

中学校進学にあたり、普通校にするか、盲学校にするかで家族の意見が分かれたが、君の一言で決まった。「僕たちは4人で頑張ってきた仲間だ。僕だけ普通校に行くのは皆に悪い。僕も盲学校の中等部に行くよ。」

2年生から始まった地元小学校との交流授業も1月で終了した。他のクラスも含めて皆で窓から手を振って君を送ってくれました。本当にありがとう。

卒業式は家族全員で行った。同級生に「僕は泣かなかったけれど、もう少しで泣きそうになるくらい別れがつらかった。」

(小学校の卒業式)

小学生時代は、まだまだ身体が弱く1年生では出席率は50%強であった。それ以降も70%台であったが、体調を見計らって学校、家族ともども積極的に体験を積ませた6年間でした。何よりも君自身が一番頑張りました。

平成14年度(2002年度)

中学部 1年生

禁止されていた激しい運動が少し緩和され、卓球部(SST…サウンド テーブル テニス)入部を果たした。思い切り身体を動かせること、好きな球技が出来ることがとても楽しそうであった。休みの日も練習に出かける君でした。

(初めての遠征試合 自信がついた)

ワープロを使いこなせるようになりました。

平成15年度(2003年度)

2年生

進路指導で「進路を考えて下さい」と言われる。漠然とであるが大学進学を希望した。

高松でスポーツ大会。初めての遠征でした。4位であったが対戦者から褒められ自信がついたとのことでした。

3月 さまざまな経験を積むために、大相撲大阪場所へ行き、土佐ノ海を応援した。

(スポーツ観戦 福岡ドームと大阪場所)

平成16年度(2004年度)

3年生

4月 担任と懇談。希望をかなえるには筑波に行った方が良いとの話には戸惑った。

5月 遠足で座禅の体験をした。

6月 君のノートパソコン購入。パソコンをマスターした。

11月 修学旅行(九州方面・福岡ドームのロッカールームで、選手が蹴ったためにできたロッカーのへこみが印象に残ったとのこと)

3月 卒業式 3年前と違い、高等部進学に迷いはなかった。

(中学校を卒業)

平成17年度(2005年度)

高等部 1年生

4月 入学 新たに74歳の新入生と同級生になり多くのことを学ぶことになった。

5月 進路相談 教師の夢が現実味を帯びて来た。校外自立活動で教育庁教職員課訪問、教師になるための具体的な質問をした。

6月 中・四国弁論大会で基準弁論を行った。

8月 念願の黒部峡谷トロッコ電車に乗った。

(あこがれのトロッコ電車に乗る)(黒部ダムの放水量に驚く)

11月 中・四盲体 島根盲交流戦で活躍、個人戦・団体戦ともに優勝した。

義村一仁「卓球を通じて」岡山県教育委員会編『教育時報』( 10月号、 34頁)に掲載。

平成18年度(2006年度)

2年生

6月 岡山大学で聴講(校外自立活動) 講義内容がおおよそ理解できたと自信をつけた。

10月13日.15日 第6回全国障害者スポーツ大会「のじぎく兵庫大会」に参加し、卓球( STT)で全国3位となった。

(全国障害者スポーツ大会表彰式)

(全国障害者スポーツ大会に出場全国3位に)

大阪経済大学主催の『高校生フォーラム・17歳からのメッセージ』で銀賞となった。(応募総数33,616点) 「やりたいこととできること」『17歳からのメッセージ Report2006』(11 ‐12頁)に掲載。

岡山大学のオープンキャンパスに参加し、支援体制の確認をした。

障害者受け入れ態勢の整っている大学の情報を得る為、父が読売新聞記者に手紙を出しアドバイスをもらった。

1月 スキー実習に行き3日間で上達した。

(2007年 スキーインストラクターと)

平成19年度(2007年度)

3年生

君の「勉強も、運動も、学校生活も、旅行も普通に今まで通りやりたい」の強い希望で、受験生とは思えない盛りだくさんのスケジュールとなりました。

5月16日 広島大学訪問。大学の支援体制は万全。この教育環境で勉強させたい。広島大学の受験を決める。

広島大学受験で忙しかった時期、某大学が「国際人」というタイトルのエッセイ(もしくは小論文だったか?)を募集していた。君に話すと興味を示し、思いを一気に書き上げた。(応募はしなかった)

僕が思う「国際人」とは

義村 一仁

国際人。高校生の自分にとって大きなテーマであり、想像できないことが多くある。

大きなテーマに遭遇したとき、僕はいつも身近なものに置き換えて、それをヒントに考えることにしている。国際人の定義をグローバルな面から考えると、外国語が出来ることが条件? 出来るに越したことはないけれど、普通は一ヶ国語が出来れば良し、多くても2.3カ国語であろう。ところが国は約200ある。言語にいたっては想像できないくらいあると思う。言い換えればほとんどの言葉は分からないのである。世界を股にかけてというのも同じ事で、ごく一部の範囲である。

自分が外国の人に何を期待するかと自分に問いかけて見た時、思い浮かぶのはその人が自分の国のことに精通し、僕の質問にてきぱきと答えてくれることである。それもある分野においては造詣が深い人。そんな人には尊敬の念を抱くと思う。

逆に言えば彼らもまた僕にそんな期待を抱いていると思う。

僕に出来ないことが出来る人は、僕にとってすばらしい人だ。

視覚に障害がある僕は小学校入学時から盲学校へ通っている。今年で12年目になる。そんな僕から見れば普通校の人は外国人に映る時がある。世界が違うという意味である。

小学校の時、交流学級で1ヶ月に一回地元の小学校へ行っていた。今思えば外国に行くようなものだったのかもしれない。授業方法も、遊びも盲学校と違ったからである。しかし、その国の人は何のわだかまりもなく受け入れてくれた。

そして互いに異文化を認め合い、自分にないものを学ぼうとした。僕にとって点字は特別なものではなかったけれども、彼らにとっては見たこともないものであり、それを打っている僕が何か特殊な才能があるように映ったらしい。当然のごとく特殊才能の持ち主の僕は人気者になり、今まで以上に認めてくれた。

僕から見れば彼らは僕に出来ないことがたくさん出来る特殊な才能の持ち主に見えていたかもしれない。たぶんそうであったと思う。国際人の第一歩は互いの存在を認め、互いの文化、価値観を理解しあうことだと思う。僕が思う国際人とは、外国語が出来ること、世界を股にかけて活躍すること以前に、人としてあるべき姿、言い換えれば相手を認め、良いところは吸収しようとする姿勢と、常に自分自身を高めるため自分の身近なところから勉強し、自国の文化を誇りを持って語ることが出来る人。

僕は、大学では哲学を専攻したいと思っている。なぜなら学問の基礎であり真理を追及できると思うからである。

そして自分自身を含めしっかり見つめてみたい。

5月29日.6月1日 修学旅行(北海道)

6月21日.22日 中・四国盲学校弁論大会出場(於 高松市・全国大会出場決定)

メッセージは、「一球から得た物、一打に込める思い」『生きるということ.鎖の輪が広がる.』ジアース教育新社、2008年、 202 ‐205頁に掲載。

(全国盲学校弁論大会で3位)

7月14日 広大AO一次試験

8月2日 広大 オープンキャンパス。一次発表も無い中、複雑な気持ちで参加。改めて支援体制の充実度がわかり、親子共々、心中益々複雑になった。

8月9日 一次試験合格通知を受け取る

8月11日 二次試験課題の倫理思想家をシュタイナーに決めるが、翌々日サルトルに変更。サルトルに没頭した。

8月25日 この日から、サルトル以外の、資料を読む(ヘーゲル、ニーチェ、カント、古代哲学、中世哲学、近代哲学、現代哲学…)カントは難解であったが、君はカント理論の一部を数学の公式に置

き換えて理解した。数学では初歩的なことであると言った。翌日の補習で、『数学がはじめて面白いと思った。哲学の副産物だ』と言った。解釈力、論理力、哲学的理解力とも親から見てもびっくりし

た。本格的に取り組んだのが、8月11日なので驚異的な進歩でした。

9月6日.7日 広大AO二次試験

9月13日 合格発表。インターネットで1101044を確認。授業終了後、家族全員で広大に行き、発表掲示板で確認、実感が沸いてきた。君はハニカミ、控えめに嬉しさをかみしめていました。君らしいと思いました。

君は、この世に生を受けた時から苦しいことの連続でしたが、決して泣き言を言わずに頑張ってきたことの結果です。神様の答えです。よく頑張った。本当におめでとう。

9月22日 体育会 リレーで1走の君は、伴走の体育の先生を引きずりまわすような走りを見せた。よくここまで元気になりました。

(毎日新聞に掲載された記事)

10月18日.19日 全国盲学校弁論大会出場(於 広島市・3位入賞)

柴先生(担任)の言うとおりにしてよかったと喜んでいました。

10月19日 父と母で広大生協へ部屋の相談に行く。障がい者に対する部屋の貸し渋りを心配していたが、生協も、マンションのオーナーも全く問題にせず快く契約してくれました。

10月24日 大学から入学前の課題が届いた。『実存主義とは何かサルトル著)を読んでの見解とした。12月2日完成、提出(郵送)

12月11日 毎日新聞のインタビューを受ける(2時間)。

12月13日の朝刊に、記事(スポーツ面中心)・写真とも大きく立派なものが載りました。

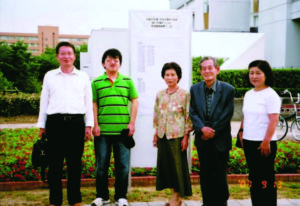

(広島大学の合格発表の掲示板の前で祖父母、両親と一緒に)

(北京オリンピックの競技場を背に)(天安門広場前にて)

12月19日.23日 弁論大会入賞者招待の中国旅行(母と参加)。「天安門広場」「万里の長城」等を観光、天津の視覚障がい者の方達との交流…。

12月25日 広島大学で障がいのある学生の合格後相談会(大学から13人、本人と両親) 衛藤先生から、出席者に対して君の詳細な紹介がありました。帰途の車中で「嬉しかった」と言っていました。12月29日 大学から第2回の課題が届いたので、カント『純粋理性批判』の読書にかかった

2月3日、最後の仕上げ・完成・提出(郵送)。

2月9日 NHK取材陣来宅。数時間の滞在・撮影を行なった(後日、全国ネットでの放送)。

(NHKの取材に答える 自宅と学校で)

2月16日 広大 GET TOGEZARへ参加。心底楽しんだ様子。

2月23日 大ファンの大塚愛のコンサートへ行った。大満足の初コンサートでした。

3月4日 卒業式。家族全員で参加。式の前、感傷に浸るように校庭をゆっくり歩く君。

3年間机を並べて頑張った同級生の、竹本さんは77歳になっていました。竹本さんは短期大学音楽科へ進学。卒業後は4年制大学に編入学。大学卒業後は、お琴の師匠としてお弟子さんを教えながら、放送大学で心理学を専攻し、83歳の今も学び続けておられます。君と竹本さんは互いに認め合い、尊敬しあっていました。

(高校卒業式 77歳の同級生と)

盲学校の推薦で、大学進学にあたり、『みずほ福祉助成財団』と『小山基金』から4年間、奨学金の給付を受けることが決定しました。本当にありがとうございました。

3月21日 文学部で時間割決定、配慮申請を出す必要確認の為、父子で広大へ行きました。

受験対策は、関係図書・資料を父(父が遅くなる時は母…君は2.3回、おじいちゃんにも頼んだ時があったらしい…福祉が専門の父、看護師の母にとっては畑違いの難解な本、特に祖父には苦痛であったと思います。文字通りの総力戦でした。)が読み上げるのを、君は一生懸命メモし理解した。仕事上、本読みは21:00以降になったが、君は日付が変わってもよく頑張った。時間が足りなかったので、休日は6:00.24:00まで頑張りました。

大学は君と数か所訪問したが、いずれも県外の大学でした。大学訪問の時、甲子園で巨人阪神戦を観戦したり、道頓堀で寄席に行く等、息抜きにも抜かりない君でした。

(3月6日 山陽新聞)

義村一仁追悼特集